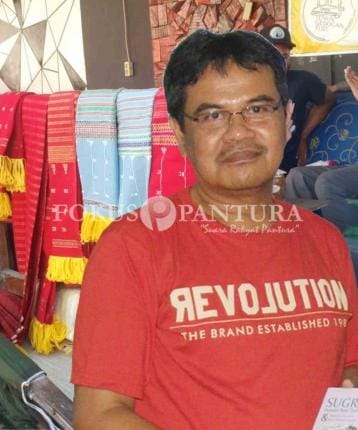

Catatan : Supali Kasim *)

Catatan : Supali Kasim *)

Di balik kain tenun Junti terdapat riwayat dan sejarah yang bisa jadi melahirkan kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Keberadaannya bisa dikorelasikan dengan latar sejarah perjuangan bangsa, yakni saat-saat penderitaan di bawah tekanan penjajah, dengan segala kemiskinannya akan pangan dan sandang. Tetapi kain tenun juga seperti menciptakan strata sosial bahkan juga transendental. Dalam paparan acara “Cletak-cletuk Kanda Kain Junti” di Kedai Kita, Juntikebon Juntinyuat Indramayu, Sabtu(7/9/ 2019) budayawan yang pernah lama tinggal di Juntinyuat itu menjelaskan seputar historia Tenun Gedogan.

Pada masa pra dan pasca-kemerdekaan kain tenun merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan. Secara pragmatis digunakan untuk busana tapih (kain), kebaya, sarung, baju, atau séwét. Hal ini karena di pasaran belum tersedia berbagai kain dengan segala variannya. Jenis-jenis kain masih sangat terbatas, karena situasi negara yang tengah berkecamuk revolusi kemerdekaan. Sehingga, kain tenun menjadi alternatif yang sangat jitu.

Bahkan produksi kain tersebut juga dibarengi dengan penanaman tanaman kapas di beberapa desa, karena dari kapaslah diperoleh bahan baku lawé (benang). Kapas tersebut dipintal menjadi benang, diberi bahan pewarna, dan siap untuk ditenun dengan berbagai motif. Sebelumnya, kebutuhan akan benang selalu dicukupi dari pasar.

Akan tetapi, ketika situasi negara tidak menentu, benang di pasar semakin menghilang. Dampaknya, produksi tenun menjadi terkendala bahkan habis. Tidak heran jika pada zaman tersebut tidak sedikit masyarakat yang memakai bahan baju apa adanya, termasuk dari bahan karung. Pada saat itulah mulai digalakkan penanaman kapas, yang menghasilkan bahan baku benang. Adanya bahan baku tersebut menjadikan pembuatan tenun marak kembali.

Motif Batik Tenun Gedogan Juntikebon (Foto Ihsan/Fokuspantura.com)

Motif Batik Tenun Gedogan Juntikebon (Foto Ihsan/Fokuspantura.com)

Tidak heran jika pembuatan kain tenun dilakukan oleh hampir semua ibu-ibu dan kaum perempuan di desa-desa, termasuk di wilayah Kecamatan Juntinyuat saat ini. Di setiap rumah memiliki alat pintal benang dan alat penenun. Setiap pagi, siang, atau sore pasti terdengar suara alat tenun yang berbunyi “trék, trék, trék … thung, thung, thung!”, yang menandakan aktivitas kaum perempuan tengah menenun. Biasanya berlangsung di teras depan rumah masing-masing.

Proses menenun adalah aktivitas membuat kain tenun dengan bahan baku berupa benang (lawé) yang sudah diberi warna yang dikehendaki. Proses penenunan dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat, yang disebut alat tenun. Pada masa modern penenunan dilakukan dengan teknologi canggih yang digerakkan mesin dengan desain yang sudah diprogram komputer. Dulu, yang digunakan adalah alat tenun tradisional, yang dilakukan oleh satu orang sambil duduk.

Adapun bagian-bagian alat tenun tradisional itu adalah sebagai berikut: (1) Dayan, digunakan untuk menggulung benang (lawé), terbuat dari kayu. (2) Wulu arep-guri (wulu depan-belakang), digunakan untuk memisahkan benang, terbuat dari kayu. (3) Jinjingan, digunakan untuk menyatukan benang menjadi kain, terbuat dari kayu; (4) Wlira, digunakan untuk menyatukan benang, terbuat dari kayu. (5) Lorogan, digunakan untuk meloloskan wlira, terbuat dari bambu atau kayu; (6) Suri, digunakan untuk melemparkan benang, terbuat dari bambu; (7) Apit, digunakan untuk menggulung benang tapi benang yang sudah jadi, terbuat dari kayu; (8) Por, digunakan untuk penahan punggung si penenun, terbuat dari kayu; (9) Tropong, digunakan untuk mengulurkan benang, terbuat dari bambu; (10) Pajal, digunakan untuk menggulung benang di dalam tropong, terbuat dari bambu; (11) Sumbi, digunakan untuk mengencangkan benang (lawé) supaya kain tidak tergulung, terbuat dari kayu.

Kelas sosial pada kain tenun Junti bisa dilihat dari jenis motif sekaligus harganya. Ada kain yang digunakan hanya untuk busana sehari-hari, akan tetapi juga untuk resepsi (kondangan, misalnya). Beberapa motif kain tenun antara lain poléng kembang sabang, mata baru, kembang bayem, radén patih, kucing gering, udan mas prambutan, kembang pacar, kembang blinding, kembang sabrang, kentang.

Ada pula kain yang berbentuk séwét, yaitu dengan motif kembang bonténg, jambu aér, kacang ijoan, dan motif polos. Jenis-jenis motif ini perlu dikonfirmasi kepada penenun sekarang, apakah keberadaannya masih ada? Di antara motif-motif tersebut ternyata ada pula yang berkarakter dan dipercaya memiliki keterkaitan antara “dunia bawah” (mikrokosmos) dengan “dunia atas” (makrokosmos) secara transendental, yakni motif poléng mentisa. Konon ada kekuatan magis pada motif ini, sehingga tidak sembarangan dipakai.

Pemakaian yang paling terlihat yakni pada saat mengemban benda pusaka leluhur desa (ki buyut). Pada kain tenun motif kluwungan dan séwét motif sawud dipercaya memiliki hubungan transendental. Kain tersebut dipakai untuk mengemban seorang anak yang meninggal, yakni jika dua kakak beradik meninggal dalam satu hari yang sama. Jika pada pagi hari kakaknya meninggal, sore hari adiknya menyusul meninggal, atau sebaliknya. Kain tenun dengan motif di atas seperti menjadi media “tolak bala” akan bencana yang menimpa keluarga tersebut.

*)Penulis adalah Pemerhati Budaya Kabupaten Indramayu.